崛围山博物馆管辖有三处全国重点文物保护单位——窦大夫祠、多福寺、净因寺,到了这里看什么?此地不仅藏有古建筑、彩塑、壁画、碑刻等丰富的文物资源,尤为难得的是,亦可一站式寻得“古晋阳八景”中的三景:“烈石寒泉”“崛围红叶”“土堂怪柏”。

沿滨河东路一路向北,行至尖草坪区上兰社区,即将抵达窦大夫祠时,听得见老树枝头蝉噪阵阵,汾河岸畔鸟鸣声声,蝉叫鸟鸣一唱一和,更觉此地幽静。

窦大夫祠,亦称烈石神祠、英济侯祠,是为纪念春秋时期晋国贤臣窦犨而建的祠堂,也是历代地方守臣及百姓祈雨的场所。其始建年代虽已无从考证,但从唐代诗人李频的诗句“游访曾经驻马看,窦犨遗像在林峦”中可见,窦大夫祠在唐代已经存在。祠内有碑文记载:“宋元丰八年(1085),窦祠被汾水所淹,现祠重修于至元十二年(1275)。”明清续修,现存建筑为元代风格。

窦大夫祠坐北向南,总占地面积1.7万余平方米,整个建筑为砖、木结构,共有殿堂30余间,中轴线上依次布列为乐楼、山门、献殿和正殿,两侧配东西耳房、厢房及钟鼓二楼等。

进入祠院,造型雄伟,飞檐翘角,宛如大鹏展翅般的献殿,会牢牢锁住人们的视线,开放式布局,耐人寻味。更令人赞叹的是它的藻井,原木斗栱交错层叠,排列疏朗,造型上圆下方,表达了古人对宇宙的认识,也是窦大夫祠最具代表性的建筑所在。

一诗一文、一椽一木,都可见历史文脉。乾隆年间,一副由浙西学者沈荣昌所撰的楹联:“太行峰巅孔圣为谁留辙迹”“烈石山下晋贤遗泽及苍生”,写到了孔子为窦犨回车的故事,也把窦大夫的仁爱品行流传在晋阳大地上。

“虹巢不盈丈,卧看西山村。云起雨随响,松停涛细闻……”窦大夫祠南殿西侧鼓楼下,名为“虹巢”的一眼窑洞颇有来历,相传傅山就在这间小屋里读书、写作。因屋前有一株老杏如虹,他便起名为“虹巢”。

窦大夫祠西侧,即为“古晋阳八景”中“烈石寒泉”所在。经修葺,人们在这里可以遇见“时雨欲来腾雾霭,微风初动漾波澜”的景致。

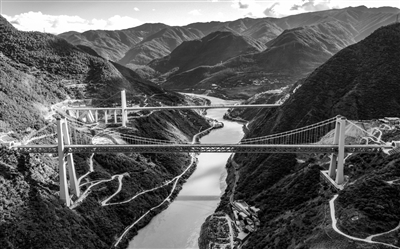

与窦大夫祠隔汾河相望,崛围山巅南坡有古刹多福寺,始建于唐贞元二年,宋末毁于兵火,明代洪武年间重建,历来是名人逸士游踪之地。多福寺依山而建,为三进院落,保存基本完好,寺内山墙有明代沥粉贴金彩绘的佛传故事84幅。画中建筑、环境、景物、陈设均布位恰当,透视准确,无繁杂之感,亦无空旷之弊。整个壁画的色调以青绿为主,兼用朱、白、赭、黄等色,绘画手法别致,采用沥粉勾勒衣纹、建筑轮廓、树木枝叶和果实等,增强了绘画的立体感,技法娴熟,线条流畅,使整幅壁画极为生动逼真,具有很高的历史价值和艺术价值,为明代寺观壁画中的精品。秋来红叶满山,此地可赏“古晋阳八景”中的“崛围红叶”。

傅山在晚年诗作中写道:“明月上东岗,汾河忆土堂。”诗中的“土堂”即崛围山下的净因寺。这里由山门、南殿、韦陀殿、大雄宝殿、大佛阁等古建筑组成。大佛阁内有高约十米的土雕大佛,创建于金泰和五年(公元1205年),俗称“土堂大佛”。院内两株古柏相对而生,其中一株树皮纹理走向为顺时针方向,另一株则呈逆时针方向,两株树相互守望,令人称奇,是为“古晋阳八景”中“土堂怪柏”所在处。

观今宜鉴古,无古不成今。游崛围山博物馆,可览三处“古景”。我们不妨从这里出发,渐次走进更多处类博物馆,看古今交融、新老并秀。